Entrevisto a la historiadora Teresa Fernández Soneira

Entrevisto en Miami a la historiadora cubana exiliada Teresa Fernández Soneira. Fue una tarde muy agradable en la casa episcopal de la ermita de La Caridad del Cobre con vista a la bahía de Biscayne.

Les dejo el enlace y copio la entrevista abajo: No puedo regresar a un sitio donde le están haciendo daño a mi gente / William Navarrete entrevista a Teresa Fernández Soneira

No puedo

regresar a un sitio donde le están haciendo daño a mi gente

(El

escritor William Navarrete entrevista a la historiadora Teresa Fernández

Soneira)

Conocí

a Teresa Fernández Soneira hace algunos años durante una de las ferias del

libro de Miami en que ambos estábamos invitados con algunos de nuestros libros.

Desde entonces siempre hemos colaborado sobre los temas de la historia de Cuba

que a ambos nos han interesado desde siempre. Reseñé algunas de sus obras y

durante todos estos años estuve siempre al tanto del devenir de la comunidad

católica de Miami gracias a los correos que me enviaba con frecuencia.

Nos

dimos cita en esta época navideña en la Ermita de la Caridad de Miami, de la

que Teresa es asidua feligresa. En el Salón Félix Varela, con vista hacia la

bahía de Biscayne, tuvo lugar esta entrevista. Y como ha sucedido con muchos de

mis entrevistados descubrí facetas antes completamente desconocidas para mí.

Cuéntanos

sobre tus orígenes familiares

Tengo

sangre gallega por los cuatro costados. Mi padre, Antonio Fernández Fernández,

nació en Cuba, pero mis abuelos paternos eran de Monforte de Lemos y Orense

respectivamente. Mi abuelo Manuel Fernández se había ido a Cuba a los 12 años

de edad para trabajar en un cafetal de Oriente, con una identidad falsa,

huyendo de la guerra de Marruecos para que no lo llamaran a combatir. Mis dos

abuelos paternos, Manuel Fernández Losada y Rogelia Fernández Santalices, eran

fotógrafos y tenían el estudio en la calle Cuba y luego en la Inquisidor. Mi

abuela era una mujer emancipada, siempre trabajó, sobre todo después de

enviudar joven de mi abuelo, y se hizo cargo del estudio fotográfico.

Por

parte de mi madre, Teresa Soneira González, mis abuelos eran de Santiago de

Compostela. Mi madre había estudiado Farmacia. Mi abuelo Soneira había emigrado

a Cuba de 13 años en 1903, así que estrenó la República. Trabajaba para un tío

que ya se había establecido en La Habana años antes y tenía varios negocios,

entre ellos una carnicería. Allí fue mi abuelo a trabajar junto con su hermano

José. Después de varios años regresó a España, conoció a mi abuela

en una romería, y

regresó a Cuba casado y mi abuela embarazada de mi mamá. Mi madre estudió

Farmacia, pero al casarse con mi padre, se dedicó a las labores del hogar.

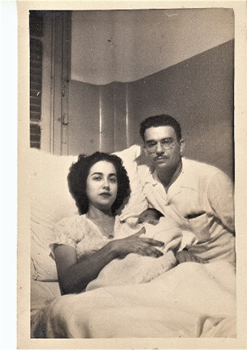

Mis

padres se conocieron en las filas de la Acción Católica Cubana en La Habana. Esperaron

seis años para casarse porque, aunque mi padre era técnico de radio y

televisión esperó a estabilizarse en el negocio para poder contraer matrimonio.

Además, estaba la Segunda Guerra Mundial en su apogeo, y no era el momento

adecuado ya que, en Cuba, según me dijo me madre, escaseaban mucho las cosas y

otros artículos permanecían congelados en la aduana. Había estudiado en Estados

Unidos y abierto su propio negocio en la calle San Rafael, en Centro Habana, y

luego en la Inquisidor. Incluso, era el representante de la firma Majestic en

la capital y tenía el contrato para todas las antenas del edificio Focsa para

donde nos mudamos en 1956.

¿Cómo

transcurrió tu infancia?

Muy

feliz. Compartí con mis cuatro abuelos gallegos y con mis tíos. Nací en 1947

cuando todavía mis padres vivían en la calle San José, en Centro Habana. Luego

nos mudamos para la Loma del Chaple, en la Víbora, en donde vivimos unos cinco

años. Como estaba estudiando en el Colegio del

Apostolado, que quedaba en Paseo y 21, en el barrio de El Vedado, el autobús

del colegio me recogía y traía, pero el trayecto era muy largo y siempre era la

última a la que dejaban en casa. Esa fue la razón por la que nos mudamos para

El Vedado, primero en la calle 17, donde vivimos en 1955 y luego, como ya dije,

para el Focsa.

Siempre

has tenido presente tu colegio del Apostolado y escrito incluso sobre él. ¿Qué

nos puedes contar sobre éste?

Es un

colegio al que le tengo mucho cariño, y en él se cursaba desde el kínder hasta

el bachillerato. Había sido el único fundado por una congregación de monjas

cubanas en 1892. Hasta el primer grado era mixto, pero después solo cursaban

niñas. Mi mamá estudió en el colegio y se graduó allí. Me decía que había visto

poner la primera piedra del colegio del Vedado en la década de 1930. Cuando

tenía 7 años la familia materna se mudó definitivamente para Galicia ya que mi

abuelo había guardado dinero y se fue retirado para España. Pero cinco años más

tarde estalló la guerra civil española, y tuvieron que dejar Santiago de

Compostela y regresar a Cuba. Mi madre me contaba como había visto camiones

llenos de niños pequeños que se los llevaban para Rusia. Tuvieron mucha suerte

que pudieron volver. Ya de regreso en La Habana, la matricularon en el

Apostolado.

Tuve en

el Apostolado a muy buenas maestras. Había profesoras monjas, pero también

laicas como las de Música, Inglés, Matemáticas y Educación Física. Recuerdo en

particular a la Madre maría Teresa Azcona, que era de padres asturianos y había

sido madre general. También a la Madre María Teresa Iribarren, vasca, estricta

pero muy cariñosa. Estando ya en el exilio vino a Miami y nos visitó. Y también

recuerdo con mucho cariño a la última madre general del colegio del Vedado que

era cubana, la madre Esther Diago. En un viaje que hice con mis padres a Puerto

Rico en la década de 1970, recuerdo haberla visitado en la casa de las madres

retiradas en Ponce. Ya estaba muy mayor.

Luego

de estar en Miami desde 1961 a 1963, nos mudamos para España por insistencia de

mi abuela paterna. Por economía salimos de Miami en tren para Nueva York y de

allí en barco que nos llevaría a La Coruña para después seguir a Madrid. Las

monjas del colegio del Apostolado tenían varios colegios en España. En la

capital española había uno en donde me matricularon. Las monjas no quisieron

nunca cobrarles la matrícula a las hijas de los exiliados. Había varias

maestras monjas cubanas que había conocido en la Isla y muchas niñas exiliadas

que estudiábamos allí. Fue entonces en Madrid que me gradué, en el mismo

colegio de Cuba, de bachiller básico en el curso 1963-1964. El colegio se

encontraba en un palacete en la calle Núñez de Balboa, y recuerdo que por

dentro era precioso, todo de mármol, pero en invierno era peor que un témpano

de hielo.

¿Qué

recuerdos tienes del triunfo de la revolución en 1959 y de lo que viviste

después?

Recuerdo

perfectamente el primer discurso de Fidel Castro en la televisión y a mi padre,

quien, al terminar de oírlo, nos dijo: “Este hombre es comunista y de aquí hay

que irse”.

Mi

padre pertenecía a la Orden de los Caballeros de Colon y por esa razón tenía

una espada simbólica en la casa. Por eso, en casa se reunían muchos

matrimonios. En 1960 vinieron unos milicianos a hacer un registro y cuando

encontraron la espada estuvieron cuestionando a mi padre sobre aquel objeto.

Era una época muy convulsa y temíamos por su vida pues él pertenecía a un grupo

que tenía como objetivo eliminar a Fidel Castro. Habían alquilado un

apartamento frente al Palacio Presidencial y dentro tenían una bazuca

electrónica que mi padre, por ser técnico, era el encargado de mantener en

funcionamiento. Por suerte, nunca los descubrieron porque no hubiera hecho el

cuento.

¿En

qué momento salen de Cuba y quiénes?

La

salida del país fue una odisea. Yo tenía 14 años. El primer intento fue el 8 de

octubre de 1961 y ya estábamos en el aeropuerto de Rancho Boyeros, con mis

abuelos del otro lado de los cristales pues ellos se quedaban, cuando llamaron

a mi padre para interrogarlo. Se lo llevaron un sitio desconocido y luego me

interrogaron a mí y dije lo que me habían aconsejado: que iba a estudiar fuera

y que volveríamos. El caso fue que, en ese momento, nos dejaban salir a mi

madre y a mí, pero no a mi padre. Entonces mi madre dijo que nos íbamos los

tres o no salía nadie.

Regresamos,

pero no a nuestro apartamento porque ya habíamos vendido muchas cosas y porque

habíamos salido con maletas diciendo que nos íbamos una temporada a Varadero.

De modo que nos escondimos en la casa de mis abuelos maternos, en la calle

Gertrudis de la Víbora. Esa noche mi madre pudo al fin encontrar a mi padre a

las 2 am en una estación de policía del Vedado. Nunca supimos por qué no lo

dejaron salir. Por supuesto, en este momento, yo no sabía todo lo que estaba

pasando porque me mantenían al margen de todo.

El caso

fue que a los tres días volvimos a intentarlo y esta vez sí lo logramos. Aunque

la historia volvió a repetirse, mi padre fue llevado para un cuarto por un

capitán de la maldita revolución, y yo para otra, y esta vez en el

interrogatorio la miliciana me dijo que me quitara la ropa y lo registró todo.

Fuimos los últimos en subir al avión. Recuerdo como lloraba mi madre y decía: “Ya

no lo veré más”, mientras miraba el campo por la ventanilla del avión. Salimos

de Cuba definitivamente un 11 de octubre de 1961 directamente hacia Miami.

¿Cómo

fueron sus primeros tiempos en el exilio?

No

teníamos a nadie en Miami. Nos alojaron en un hotel cucarachero y viejo del

Downtown llamado Tamiami. Nos dieron 5$ a cada uno para tres días y de noche

oíamos las cucarachas voladoras chocar con las aspas del ventilador. La

alfombra estaba raída y apestaba. Frente al hotel había un sitio de comida

rápida llamado Royal Castle y allí comíamos contando los quilos. Así fue

nuestra llegada a Estados Unidos.

A los

días de estar en ese sitio mi madre llamo a unas amigas de unos amigos que

habían sido maestras del Merici Academy en La Habana. Ellas nos acogieron en el

apartamentico en que vivían y que tenía un solo cuarto. Yo dormía en el piso.

Pero allí estuvimos solo una semana, más o menos. Como mi padre hablaba inglés

se puso a buscar trabajo y cuando lo encontró alquilamos un apartamento en la

calle 29 y la avenida 20 del North West. Ese complejo de edificios, que todavía

existe, alguien le puso “La Lata Caliente” porque por allí pasaban todos los

que venían de Cuba, y había un movimiento constante. Nos agarró el primer

Halloween a los pocos días de llegar, y como no teníamos un centavo para

comprar caramelos, apagamos las luces y nos metimos en la cama sin hacer ruido

por si tocaban a la puerta no tener que abrir. En El Refugio daban 100 dólares

mensuales por familia y nosotros los estuvimos recibiendo durante tres meses,

pero como en enero de 1962 mi padre ya trabajaba, lo que hizo fue devolver el

cheque para que otros se beneficiaran. ¡Así era la gente de entonces!

Pero

incluso así, mirando en retrospectiva aquellos años puedo decir que fueron los

mejores del exilio por la única razón de que la gente se quería, se ayudaban

unos a otros y había una gran solidaridad. También recuerdo que la primera

Navidad fue de 30° F, porque en Miami en esa época había un invierno de verdad

que duraba días. En El Refugio nos daban abrigos y chaquetas usados, sobre todo

si alguien se iba relocalizado para un estado del Norte.

¿Empezaste

la escuela en Miami?

Me

matricularon en bachillerato y solo estuve dos días. Eran tal el impacto del

cambio y tan horrible el entorno, sobre todo después de haber estado 10 años

con las monjas del Apostolado, que no lo soporté. Para que no me quedara muy

rezagada una señora del barrio me daba clases. Y en 1962, en septiembre, me

matricularon en un bachillerato de monjas: Notre Dame Academy, en el North

East, en el que me gradué finalmente, en 1966.

Hubo un

episodio en nuestras vidas en que, por idea de mi abuela, la fotógrafa, que

vivía en Madrid, nos animó a que fuéramos a España para vivir con ella y mi tío

soltero, y así estar más acompañados. Fuimos en tren a Nueva York y luego en

barco hasta La Coruña, para instalarnos después en Madrid. Ya conté que estuve

un curso en el Apostolado de allí, pero como mi padre no encontraba ningún

trabajo que nos permitiera independizarnos de mi abuela y vivir solos, pues el

sueldo no alcanzaba, con pena regresamos a Miami y fue entonces que terminé en

bachillerato donde ya te dije.

Durante

el año y pico que estuvimos en España, gracias a unas muchachas andaluzas ricas

que estudiaban conmigo en el Colegio del Apostolado y que tenían un tío que era

uno de los dueños de la Philips Ibérica, este le consiguió trabajo a mi padre.

A pesar de que era un puesto administrativo, el sueldo era bajo, y eso impidió

que nos quedáramos en ese país. Fue una pena.

Empezaste

a trabajar muy joven…

Empecé

a trabajar a los 18 años en oficinas de abogados y luego en el departamento de

Salud Pública en un puesto administrativo. También trabajé en el departamento

de publicidad de las tiendas Macy’s, haciendo traducciones de anuncios para los

periódicos, y también traducía los anuncios radiales. Por las noches estudiaba

en el Miami Dade Community College primero, y después en Barry University,

donde obtuve la licenciatura en Humanidades. No podía darme el lujo de estudiar

de día a tiempo completo porque había que comer. Mi padre había fallecido años

antes, y yo mantenía mi casa y cuidaba de mi madre. Pero pude llevar la

responsabilidad que todo eso implicaba, y además comenzar a escribir durante

los fines de semana. Ahora lo pienso y no sé cómo pude hacer todo lo que hice.

No

quise hacerme ciudadana hasta los 20 años porque pensaba que íbamos a regresar

pronto a Cuba. Me gustó tanto España que, en realidad, me hubiera quedado allí,

pero fue imposible. En España me sentía como en casa, algo que no sentí nunca

en Miami. Incluso más de medio siglo después no me siento americana. Estoy muy

agradecida a este país por su acogida, y por las oportunidades que nos dio,

sobre todo a poder vivir libres, pero no puedo decir que soy americana. Es algo

curioso pero esta cultura no tiene nada que ver con la mía. He vivido casi toda

mi vida en los Estados Unidos, desde que llegamos en 1961 a Miami. Durante 50

años vivimos en Miami Beach y Surfside hasta que falleció mi madre de 93 años

en el 2015 en que me mudé para Kendall.

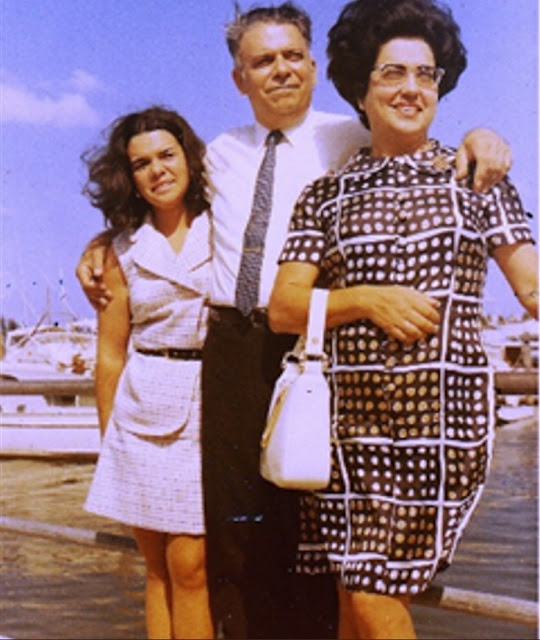

Mi

padre ya había fallecido en 1987, a los 68 años de edad. Mis abuelos maternos

nunca salieron de la isla porque mis tíos se habían quedado. A mi abuelo

materno nunca más lo vi, y a mi abuela materna la vi porque nos visitó en Miami

en la década de 1980 y dos años antes de fallecer. El castrismo rompió a mi

familia y nos separó a unos de otros. Las llamadas a Cuba entonces se hacían

por Canadá y a veces las ponían de madrugada, creo que a propósito y para

molestar, y uno se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono a las 3 de la

madrugada. Y las cartas no llegaban y si llegaban era con un retraso de varias

semanas. Si mis abuelos necesitaban algo, había que enviar el paquete por

España, que iba por barco, costaba carísimo y demoraba el proceso varias

semanas.

Has

escrito muchos libros, realizados no pocas investigaciones y escritos numerosos

artículos de temas históricos en la prensa. ¿Cuándo surgió esta vocación

literaria?

En el Miami Dade

Community College tuve como profesor de Historia y Sociología al matancero

Félix Cruz Álvarez. Gracias a la manera en que él abordaba los temas cubanos

despertó en mí el interés por todo lo relacionado con la historia de la Isla.

En

realidad, lo mío no fue una vocación literaria en sí, sino un anhelo en dar a

conocer nuestra historia a los exiliados, sobre todo a los de mi generación que

habíamos salido muy jóvenes. No quería que perdieran la identidad. En la década del 1980 empecé a colaborar con

la revista Geomundo, Buenhogar, El Nuevo Herald y La

Voz Católica. Empecé a publicar artículos sobre hechos históricos en el

Herald cuando Roberto Fabricio era el director. También escribí artículos de viajes para el

periódico Éxito.

Mi primer libro

fue Apuntes desde el destierro, que publiqué en 1989 en las ediciones

Universal con Juan Manuel Salvat. Y el segundo fueron los dos tomos de Cuba:

historia de la educación católica, en 1997, la historia de todos los colegios y

congregaciones religiosas católicas, unos 60. El origen de este último fue cuando Monseñor

Román realizó un encuentro de cubanos católicos del exilio en la década de 1990

sobre temas históricos en

el movimiento conocido como CRECED (Comunidades de reflexión eclesial cubana en

la diáspora). A mí me

asignaron la

reflexión con los antiguos miembros de colegios católicos nacionales y entre

los grupos que establecí pude hacer muchas amistades y contactos.

Cuando terminó el

encuentro le dije a Monseñor Román que me interesaba escribir la historia de

estas instituciones. Estuve cinco años investigando pues en esa época no

existía Internet. Recuerdo incluso que Sor Hilda, una de las Hermanas de la

Caridad de Miami, estuvo en la isla y le pedí que me fotografiara colegios en

provincias de los que no existían imágenes. Escribí a Italia, España, Islas Canarias,

Estados Unidos, México, República Dominicana, y otros países donde radicaban

las casas de las comunidades religiosas que habían ido a Cuba. Fue un proceso

largo y complicado; muchas congregaciones no habían podido sacar ninguna

documentación tras la revolución, otras habían destruido muchos documentos por

miedo a represalias del gobierno interventor, mientras que otras guardaban

información en sus archivos fuera de la isla. Pero todas las congregaciones me

ofrecieron su ayuda y colaboraron conmigo. Estaban muy interesadas en que sus

historias aparecieran en mi libro. Había sido un capítulo muy traumático para

todos ellos pues sus instituciones habían florecido en Cuba, pero

repentinamente todo se vino abajo al llegar el comunismo.

¿A qué

achacas tu apego al catolicismo?

Ademasx de haber

estudiado en el colegio del Apostolado puedo decir que mis padres pertenecieron

a las juventudes católicas congregadas en torno a la Federación de la Juventud

Católica Cubana. Este movimiento lo creó en 1928 el Hermano Victorino de La Salle

cuando llegó a la isla, proveniente de Francia. La Salle había nacido en

Onzillon, en el Alto Loira, en 1885 y llegó a La Habana en 1905 y allí vivió

hasta 1961. En Cuba había mucho resentimiento contra la Iglesia porque el clero

había estado de parte de la metrópoli durante las guerras de independencia. Por

eso el Hermano Victorino realizó en la Isla un fecundo apostolado y fundó las

instituciones lasallistas. El lema de la Federación era: “Piedad, estudio y

acción”. Con el tiempo fueron surgiendo la JAC (Juventud Acción Católica),

la JEC (Juventud Estudiantil), la JOC (Juventud Obrera), y la JUC (Juventud

Universitaria). La labor se extendió por toda la Isla en donde se establecieron

grupos de Acción Católica en colegios y parroquias, universidades y centros

laborales, y hasta en los más humildes bateyes. Ya el himno de la Acción

Católica se escuchaba por todas partes: “Juventud porvenir de la

Patria; Juventud porvenir de la fe… ¡Viva Cuba, creyente y dichosa! ¡Viva

Cristo, Monarca ideal!”.

Además de

la Federación de las Juventudes de Acción Católica Cubana, el Hno.

Victorino concibió la idea de establecer el Hogar Católico

Universitario en La Habana, para facilitar a los universitarios del

interior de la Isla, un lugar donde hospedarse mientras estudiaba en la

capital. Luego creó los Equipos de Matrimonios Cristianos que

estaban compuestos por matrimonios que se habían casado dentro de las filas de

la Acción Católica, y cuyo fin era perpetuar el ideal federado en las familias

cubanas, legándolo así a sus hijos. Todas estas iniciativas y actividades

permanecen vigentes hasta hoy, en la Patria como en el exilio, donde todavía

los antiguos miembros se reúnen, recuerdan al Hno. Victorino con cariño, y

realizan actividades apostólicas.

Mis

padres se conocieron en una de las convenciones de Acción Católica. Estaban

formados en el espíritu de la Federación que era el de forjar una familia

cristiana, un ciudadano cristiano y una sociedad con valores y creencias.

Quiere decir, que para mí la educación y la espiritualidad que recibí son parte

de mi identidad.

¿Qué otros

temas has abordado en tus libros?

He escrito dos

volúmenes sobre la mujer cubana que titulé Mujeres de la patria.

También, recientemente, uno con estampas, daguerrotipos y fotografías de

mujeres del siglo XIX que dediqué a mis abuelos fotógrafos y que titulé La

bella cubana. Ahora estoy inmersa en la preparación del segundo volumen

fotografías, pero esta vez voy a incluir a hombres.

¿Has vuelto

a Cuba o has pensado en volver?

Nunca. Y tampoco

lo haré mientras la razón por la que me fui, es decir, la dictadura que con

férreo control oprime a los cubanos, exista. Jamás podré ir allí con esos

energúmenos en el poder. Y oportunidades no me han faltado pues incluso

Monseñor Pedro Maurice, arzobispo de Santiago de Cuba fallecido en Miami en

2011, me invitó cuando él oficiaba todavía en la Isla a participar en un

Congreso. Me lo pensé y decidí rechazar la proposición por lo ya expuesto. El

Padre Félix Varela dijo en el siglo XIX que nunca regresaría mientras el poder

colonial permaneciera en Isla, yo digo lo mismo con respecto a la dictadura

comunista. No puedo regresar a un sitio donde le están haciendo daño a mi

gente.

Miami, diciembre

de 2024

Comentarios

Publicar un comentario