Entrevista a la psicóloga María Victoria Arechabala Fernández, descendiente de los fundadores de la ronera cubana Arechabala

Me encuentro en Madrid con "Toya" Arechabala, como todos la llaman. Vive en Madrid y me recibe en su casa para contarme un siglo de vaivenes entre el País Vasco de sus bisabuelos paternos y Cuba, en donde echaron raíces y se convirtieron en los fundadores de una de las empresas cubanas cruciales de la primera mitad del siglo XX en la Isla.

Enlace directo: Entrevista a María Victoria Arechabala Fernández por William Navarrete, Cubanet

No se puede

pensar un país sin ver con tus propios ojos lo que se vive a diario allí”

(El escritor William Navarrete entrevista a la psicóloga María Victoria Arechabala Fernández, descendiente de los fundadores de la empresa cubana Arechabala)

Me encuentro en

Madrid, en su casa en el barrio El Viso, con María Victoria Arechabala

Fernández, a quien todos llaman “Toya”. Voy con el Dr. Antonio Guedes quien nos

pone en contacto y había estado en la presentación madrileña del fabuloso

volumen Arechabala. Azúcar y ron 1878-1959, publicado en la editorial

española Doce calles del que es autora, en colaboración con el Antonio

Santamaría García, Doctor en geografía e Historia por la Universidad

Complutense.

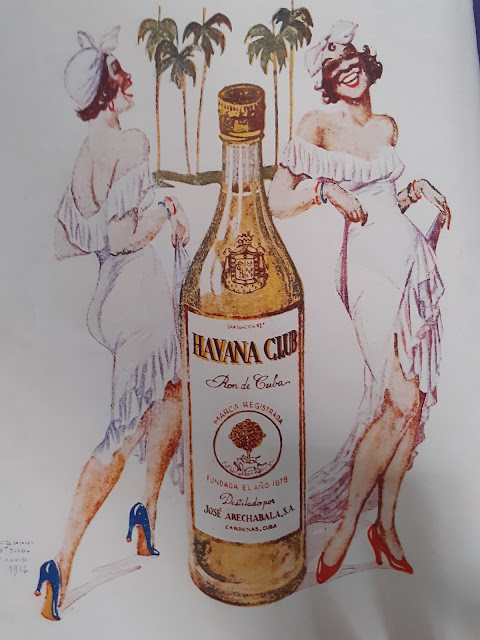

Los antepasados

de “Toya” fundaron una de las empresas más prosperas de Cuba, con un sello propio

que se convirtió en pilar de la identidad nacional. Uno de sus productos

emblemáticos, el ron Havana Club, sigue produciéndose después de la

expropiación de la empresa en 1960 y justamente por representar lo genuino

cubano es que el Gobierno del último medio siglo se empeñó en conservarlo,

cuando otros licores y bebidas producidos también en la Isla desaparecieron

definitivamente.

Yo recordaba,

cuando de pequeño y adolescente pasaba un mes en Varadero, la ciudad-balneario

en que vivió Toya durante sus primeros ocho años de vida, que al torreón que se

encuentra en a la entrada de la actual avenida de Las Américas que conduce a la

casona Xanadú, en otros tiempos de Dupont de Nemours, algunos de los mayores de

mi familia le llamaban “el torreón Arechabala”. Son fantasías que se cuentan

sin que sepamos de donde salen porque la propia “Toya” me comentó que ella

nunca oyó decir que esa estructura tuviera que ver con su familia. En otro

sitio encontré luego que ese torreón no era más que el revestimiento de un

tanque de agua y que fue construido por el propio Dupont en 1928 para

disimularlo.

Otro lugar mítico

de Varadero que hacía referencia a la familia Arechabala era el Retiro Josone,

una casona construida en 1942 por José Fermín Iturrioz Llaguno, sobrino-nieto

del fundador de la empresa, alrededor de una laguna natural, y que apenas se

podía ver desde la Avenida Primera. Una vez expropiado, Celia Sánchez se adueñó

del lugar y la utilizaba como residencia de protocolo oficial en que hospedaba

a mandatarios y personalidades internacionales. Recuerdo que hasta la década de

1980 el sitio y los jardines que lo rodeaban estaban envueltos de un halo de

misterio porque se decía que un túnel secreto pasaba por debajo de la avenida y

comunicaba la propiedad con la playa para que el huésped de turno pudiera huir

en caso de necesidad. Al parecer, hoy en día, lo han convertido en restaurante y

ya se puede visitar.

En todo caso,

para los apasionados y los nostálgicos de la historia cubana esta conversación

con una de las herederas del extinto imperio fundado por uno de aquellos vascos

emprendedores que forjaron la economía nacional es una oportunidad para

reflexionar acerca de lo que fue Cuba como tierra de oportunidades y también de

la creatividad e ingeniosidad de quienes emigraron hacia la Gran Antilla. De

aquella próspera industria lo que queda hoy es un desolador campo de ruinas. Da

risa y tristeza a la vez constatar en una de las publicidades publicadas en

1960 en Zig-Zag, el anuncio con bombos y platillos de que la

intervención por parte del Gobierno Revolucionario de aquella empresa iba a

llevarla a niveles de mayor relevancia, haciéndola marchar “a la cabeza de las

industrias progresistas del país”.

Mejor dejamos que

sea Toya quien nos cuente la fascinante historia de los Arechabala en Cuba y

agradezcamos el estupendo libro y la investigación que lo acompaña que logró

publicar con el mismo empeño con que sus antepasados vascos levantaron aquella

formidable empresa.

Los

Arechabala en Cuba son sinónimo de éxito empresarial y muy conocidos por haber

sido los propietarios de la ronera de este nombre antes de su expropiación en

1959. Cuéntanos de los orígenes de esta saga familiar y de su llegada a la

Isla.

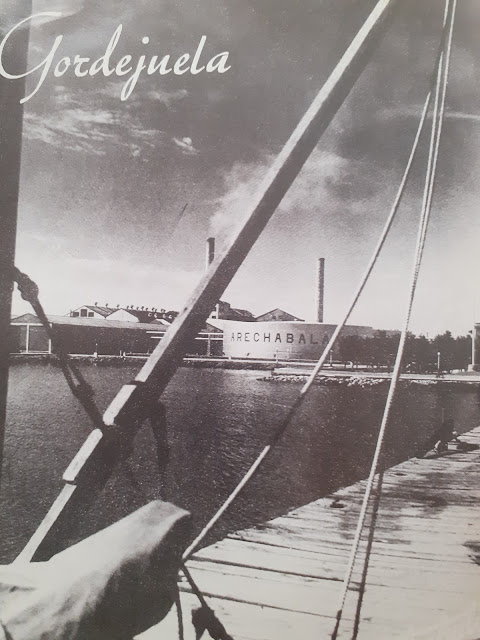

José Arechabala

Aldama, mi bisabuelo, era originario de Gordejuela, un pueblo de la comarca de

las Encartaciones, en la zona occidental del País Vasco. Salió un buen día de

1862, a la edad de 14 años, rumbo a La Habana en la fragata Hermosa

Trasmiera. Era el sexto hijo de los ocho que tuvo una pareja de vascos y

como muchos emigrantes del norte de España que emprendían el viaje de ida a

América iba lleno de ilusiones y, en su caso, con una carta de recomendación

para su paisano Antonio Galíndez Aldama, socio de una familia de hacendados

azucareros cubanos, quien residía en Matanzas. Era corriente entonces las redes

de solidaridad entre emigrantes, y en la zona matancera el porcentaje de vascos

asentados fue bastante elevado. Cuando José se presentó ante Galíndez, éste lo colocó,

como a todo recién llegado, de “cabo de escoba”, una forma jocosa de llamar a

quienes empezaban barriendo el suelo. En esta empresa permaneció siete años,

aprendió diferentes oficios y fue mejorando de posición hasta que en 1869 entró

en la casa mercantil matancera Bea, Bellido y Compañía, también fundada por un

vasco, Demetrio Manuel de Bea y Maruri, marqués de Bellamar.

Fue en esta

empresa que mi bisabuelo conoció a Julián Zulueta, otro vasco, nacido en Álava

e importante hombre de negocios de la isla que poseía títulos nobiliarios,

esclavos e ingenios. Zulueta había construido en Cárdenas un gran

almacén situado frente al mar e idóneo para recibir y almacenar azúcar y

mieles. Necesitaba colocar allí a alguien con la capacidad necesaria para

figurar como su apoderado y en 1873 decidió asociar a mi bisabuelo a sus

negocios y nombrarlo su representante en esa localidad. Fue en el montaje y puesta en marcha del pequeño

alambique de Zulueta, donde José aprendió de los maestros y técnicos que

trabajaron con él algunos de los secretos de la fabricación de alcoholes para

uso doméstico y de aguardiente, ron y licores

En 1877 se

estableció por su cuenta tras trabajar cuatro años para Julián de Zulueta y

reunir el capital necesario para instalar su propio negocio en Cárdenas y se

dedicó al almacenamiento y comercio de azúcar y mieles que era un tipo de

negocio muy característico de los puertos. Construye también un alambique y

llamó al conjunto La Vizcaya. Fue éste el germen de la empresa por la que sería

reconocido después.

La historia

de todos estos emigrantes españoles norteños a Cuba es fascinante. ¿Se integró

a la vida social cubana de entonces? ¿Mantuvo vínculos con su tierra natal?

José había

ascendido socialmente y en 1874 se casó en Cárdenas con una cubana, María del

Carmen Hurtado de Mendoza García, hija de un gaditano que perteneció al Cuerpo

de Bomberos y de una criolla, Mercedes García Aguiar.

Gozando ya de

cierto bienestar económico, José Arechabala Aldama en uno de sus viajes a

Gordejuela en 1884, y como muchos indianos, marcó el paisaje local con su

propia casona, símbolo ante sus coterráneos del éxito alcanzado en América. La

llamó como su esposa: Villa Carmen, y es hoy la sede del Ayuntamiento de

Gordejuela. En esa década se le unió su sobrino José Arechabala Saínz, quien se

convirtió en su hombre de confianza y le ayudó en el crecimiento de la empresa.

También vinieron otros primos, de modo que fueron varios parientes y paisanos

los que terminaron atravesando el Atlántico hasta Cuba. Finalmente, Carmen, una

de las hijas del matrimonio Arechabala-Hurtado de Mendoza se casó en 1898 con

su primo José Arechabala Saínz. Estos son mis dos abuelos paternos.

La Vizcaya

completó su proceso de modernización iniciado en 1885 dejando el proceso de

alambique por el de destilación con miras a obtener un licor más fuerte y puro.

La empresa estrechó vínculos con otros empresarios azucareros establecidos en Cuba y, a finales del siglo XIX, adquirió

terrenos colindantes a la destilería en Cárdenas para ampliarla.

Lo curioso de un

personaje como José, el fundador de la empresa, es que siempre supo adaptarse a

las coyunturas económicas y políticas. En medio de situaciones adversas, como

incendios, huracanes y conflictos bélicos en el caso de la guerra

hispano-cubana-norteamericana y su desenlace en 1898, hizo que el negocio

creciera, en ocasiones batallando contra las políticas económicas de la

metrópoli y también haciendo frente a los contratiempos naturales e, incluso,

familiares.

¿Qué sucede con la empresa tras el

advenimiento de la República en 1902?

El tratado de

París garantizó la propiedad extranjera en la Isla. La Vizcaya se encontró

entre las pocas empresas españolas que lograron sobrevivir a la guerra. En 1907

el patriarca José dio empleo a su sobrino-nieto José Fermín Iturrioz Llaguno,

quien va a desempeñar posteriormente un papel decisivo en el negocio familiar. La

empresa se destacó en obras de interés público y, en 1919, se inauguró en

Cárdenas el teatro Arechabala a partir de la estructura inconclusa de un teatro

anterior, el teatro Concha. A la bonanza económica del periodo llamado de “las

Vacas Gordas”, como consecuencia del alza de los precios del azúcar con la

Primera Guerra Mundial, vino la crisis de la década de 1920 aparejada con la

llamada ley Seca en Estados Unidos, una medida que incrementó la llegada de

turistas norteamericanos a la Isla en busca de un destino en el que pudieran

divertirse, beber, jugar y bailar libremente. La empresa licorera resultó muy

beneficiada con esto.

En 1921 la

empresa se convirtió en José Arechabala Sociedad Anónima (JASA), y reunía todos

los negocios bajo una misma entidad económica que procedió a la remodelación de

naves y espigones del puerto de Cárdenas. En 1923 falleció José, el patriarca

de la familia y, un año más tarde, muere también José Arechabala Saínz, su

yerno y mi abuelo, con 57 años de edad. Tras su muerte, mi abuela Carmen decide

viajar a España pues había recibido mensaje que la amenazaban con secuestrar a

su hijo José María (mi padre), de cinco años de edad, si no entregaba ciertas

sumas de dinero. Al llegar a España, mi abuela se instaló en Madrid. Pasaba las

vacaciones escolares de mi padre con toda la familia en Gordejuela , primero en

Villa José y después en Villa Cuba una casa que amplió y rehabilitó. Esta

última aún permanece, detenida en el tiempo, en manos de mis hermanas y de mis

hijos.

Según los

estatutos de la empresa el presidente de la firma debía ser un accionista, lo

cual lo circunscribía a sus hijos o sus cónyuges. Pero la gestión del día a día

quedó en manos de José Fermín Iturrioz y Juan Abiega familiares no

descendientes del fundador pero que eran antiguos colaboradores y con un gran

conocimiento del negocio.

Mi abuela Carmen,

como propietaria principal de la firma, se mantenía, al menos durante los

primeros años de su vida en España, al tanto de todos los pormenores gracias a

una correspondencia regular con el director. Se apoyaba en su yerno Miguel

Arechabala Torrontegui que sería posteriormente también presidente de la

compañía.

Las

empresas son un termómetro de la situación económica, política y social del

país. ¿Es el caso de JASA?

Completamente.

Para hacer frente a la gran depresión de 1929 y a la crisis económica general

del periodo de gobierno de Gerardo Machado, JASA se diversificó. De este modo, empezó

a abarcar todos los derivados del azúcar para sacar provecho de éstos y comenzó

a incentivar la producción de dulces, conservas y otros insumos que utilizaban

mieles y bagazos, así como alcoholes y licores. Se adentró además en el mundo

agrario y compró el central Progreso. JASA se dotó a partir de 1933 de equipos

capaces de destilar hasta 4 millones de litros y construyó una nueva planta de

miel. Fue en este momento en que empezó a comercializar lo que se convertirá en

su ron más célebre para la exportación: Havana Club, aunque también fabricaba otras

marcas como Jamaica, Doubloon Rum y Alco-Elite, este último como alcohol puro

destinado a sanidad. Con la abolición de la ley Seca en Estados Unidos en 1933

los rones de Arechabala podían entrar al país vecino. Havana Club comenzó a

viajar en cajas de cartón de 12 botellas a las islas Canarias, Gran Bretaña,

Francia, Uruguay y Puerto Rico.

El movimiento

sindical cobró mucha fuerza y la empresa tuvo que hacer frente también a la

inestabilidad del mercado laboral a través de garantías, derechos y mejoras

salariales para sus obreros. Sin contar que un incendio ocurrido en 1930 les

obligó a construir un nuevo edificio para la administración. El huracán de 1933,

por su parte, provocó la subida del nivel del mar con grandes pérdidas en las

instalaciones portuarias. La economía empresarial estaba entonces sujeta a

todos estos vaivenes.

Al parecer

la empresa apostó por volverse más nacional, algo que no la benefició cuando

después de 1959 fue intervenida y nacionalizada…

En efecto, a

partir de la década de 1930 la empresa desplegó una fuerte campaña de mercadeo

en el plano nacional, sobre todo para promover nuevos productos. En 1935 se

arrendó el antiguo palacete de los Condes de Casa Bayona, justo en frente de la

Catedral de La Habana, e instaló allí sus oficinas, así como un bar privado

llamado Havana Club. Por su barra pasaban todos los visitantes importantes que

venían a la capital y el sitio era utilizado para eventos nacionales de los que

se hacía eco constantemente la prensa. La empresa adquirió el Borghi Park, el

estadio de béisbol de Cárdenas, al que puso por nombre Havana Club, y vinculó esta

bebida no solo a la pelota, sino también a las competencias de regata en

Varadero.

JASA se centró en

campañas publicitarias dentro de Cuba, colaborando con la estación de radio

CMGE de Cárdenas, anunciándose en revistas y periódicos, e incluso participando

en las verbenas locales y otorgando premios en concursos nacionales de

coctelería como el que convocó por primera vez el Club de Cantineros.

¿Qué sucede

después?

Viene entonces

una época de expansión de la empresa y el regreso de mi abuela Carmen

Arechabala y su familia, es decir con sus hijos y nietos: Ignacia Gloria,

Carmelina con su marido Miguel Arechabala y mis padres a Cuba en 1944.

Desde 1940, JASA

empezó a publicar hasta 1956 y como parte de su estrategia de comunicación, la

revista Gordejuela, primero semanal y luego mensual, para distribuirla

entre empleados, proveedores, clientes y amigos. En este periodo se produjeron

importantes remodelaciones, se amplió la flota naviera, se crearon nuevas

marcas como el coñac Arechabala, el aguardiente Uva Suprema, la ginebra

Aromática Arechabala, el vermut Quirinal, el anís Extra Triple Sec, entre otras.

La empresa se dotó de infraestructuras para el bienestar de sus empleados, como

un campo deportivo, un restaurante obrero y un parque infantil en Cárdenas, así

como de un club social en Varadero. Se construyó un nuevo espigón en el puerto

de Cárdenas y se realizaron nuevas obras en el litoral de la ciudad,

embelleciéndose y urbanizándose las calles y avenidas cercanas.

En 1946

fallecieron Miguel Arechabala y Juan Abiega, pilares de JASA, y en cierta forma

el nexo de unión y de control de los que llevaban la gestión de la empresa.

La década

de 1950 fue muy convulsa desde la perspectiva política en Cuba. Coincide con tu

nacimiento en 1950. ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros años de vida en Cuba?

Cuando mi abuela regresó

a Cuba en 1944 en vez de radicarse en Cárdenas lo hizo en Varadero. Esa es la

casa de mi infancia, la de mis recuerdos, en Avenida Playa y calles 47 y 48. Ya

no existe porque la derrumbaron después de nuestra salida de Cuba y plantaron

en el terreno unos pinares.

En realidad, yo viví

en Cuba solamente mis primeros ocho años de vida. Toda mi familia materna

estaba en Madrid y desde 1954 mis dos hermanos mayores se quedaron también en

España para cursar estudios. Fui educada un poco a la antigua, de modo que en

Varadero nunca asistí a la escuela porque la enseñanza la recibía en casa. Me

escolarizaron en octubre de 1958 en el Colegio Estudio, una institución que fue

capital en mi formación porque impartía un tipo de educación muy completa,

basada en los principios de la Institución Libre de Enseñanza, con magníficos

profesores.

Tras el

nacimiento de mi hermana pequeña Isabel también en octubre del 58 mi padre

regresó a Cuba, pero cuando mi madre iba a hacer lo mismo acompañada de sus

hijas pequeñas, mi padre le aconsejó que no lo hiciera debido a una situación

política enrarecida.

A mediados de los

años 1950 ya se habían incorporado a distintas áreas de la empresa la

generación de los nietos del fundador. En 1957 mi padre asumió la dirección de

la compañía relevando a José Fermín Iturrioz. Su cuñado Javier Peralata, sus

primos y sobrinos José y Juan Malet Arechabala, Nicolás Pita Arechabala, José

Miguel Arechabala, Javier Márquez Arechabala, entre otros, fueron sus

principales apoyos familiares en la gestión. La presidenta seguía siendo mi

abuela Carmen.

Dentro de la

propia empresa había una célula del Movimiento 26 de Julio que sacaba químicos

de los laboratorios de la fábrica para la fabricación de explosivos que se

empleaban en actos de sabotaje contra el Gobierno. Al hacerse pública la huida

de Fulgencia Batista los obreros convocaron a una huelga y la dirección de la

célula del M-26 pasó a ocupar también la del sindicato. En abril de 1959 la

dirección del M-26 encabezada por José Luis Labrit pidió al Gobierno

revolucionario la intervención de la empresa. Las noticias del cierre de ésta

empezaron a circular en agosto de 1959 y tras un periodo de paro se retomaron las

actividades en noviembre de ese mismo año. Pero en diciembre de 1959, Augusto

Martínez Sánchez, ministro del Trabajo, dispuso la intervención de JASA, y de ello

se ocupó Calixto López, un capitán del Ejército Libertador y primer interventor.

En el momento en

que tuvo lugar la intervención de la empresa, mi padre ya no estaba en Cuba.

Había regresado a Madrid a mediados de 1959 y nunca más volvió al país hasta su

muerte en la capital española el 21 de diciembre de 2005. Tras la intervención

las fábricas de JASA se siguieron fabricando los mismos productos y el 13 de

octubre de 1960 la empresa fue finalmente nacionalizada mediante la ley 890 que

disponía la expropiación forzosa de todas las empresas industriales y

comerciales, fábricas, almacenes, etc.

Terminaba así

casi un siglo de historia de la empresa Arechabala en la Isla, aunque no la de

algunos de sus productos que siguieron fabricándose como es el caso del ron

Havana Club, hasta el día de hoy.

Por tu

parte materna, tu abuelo es considerado como un pionero del comercio minorista

en toda España. ¿Puedes hablarnos de él y del vínculo cubano de la familia?

Como ya dije, mi

madre Carmina Fernández había nacido en La Habana y era hija de José “Pepín”

Fernández, asturiano natural de Grado y de la habanera Carmen Menéndez Tuya.

Pepín, había llegado a La Habana décadas antes en donde trabajó para la tienda

El Encanto, junto con su primo César Rodríguez. Ya en La Habana, siendo

empleado de El Encanto, se convirtió en un innovador en este ámbito pues fue el

primero en establecer por primera vez los precios fijos mediante etiquetas para

evitar el regateo. También fue el propulsor de la medida comercial de las

rebajas

Mis abuelos

maternos se casaron en Cuba y tuvieron tres hijos nacidos en la Isla, entre

ellos mi madre, que vio la luz en La Habana en 1922. A diferencia de José

Arechabala, mi abuelo Pepín era un emigrante del siglo XX, no del XIX. Es

decir, se había ido a Cuba con la idea de volver a España y eso fue lo que hizo

una vez que decidió acabar con su trabajo en El Encanto. De hecho, antes de

volver a la Península decidió viajar a Estados Unidos para perfeccionarse. “Pepín”

regresó a España en 1931. En Madrid, fundó primero, en 1934, Sederías Carretas

y, en 1943, las famosas Galerías Preciados, consideradas como el primer gran

almacén por departamentos de la Península.

En tu caso

creciste en España. ¿Había algo de cubano en el ambiente familiar?

Todo. Mi padre y

mis abuelas hablaban con acento cubano. Nuestra “casa indiana” en Gordejuela se

llama, como dije, Villa Cuba y en ella el reloj se detuvo en la época en que vivió

mi abuela en la Isla. Todo rezuma Cuba, desde los muebles, objetos y hasta el

estilo. Mi abuela levantó su casa de Cárdenas y la trajo a Gordejuela cuando se

instaló en ella. En casa se hacían todas las recetas cubanas, algunas de las

cueles siguen vigentes en la mía, y la música del cancionero de la Isla nunca faltó

en mi universo. A mi padre le fascinaba Olga Guillot, en casa se oía a Celia

Cruz, Benny Moré, la orquesta Aragón. Yo hago unos mojitos excelentes. Me

considero española, pero no “pata negra”, como se dice aquí. Cuba es mi país y

España también lo es.

¿Has vuelto

a Cuba?

En efecto. La

primera vez fue en 1995 porque estuve en el México DF y, de pronto, tuve la

sensación de estar en Cuba. Ya sé que el DF no tiene mucho que ver con La

Habana, pero tal vez por la luz, el olor de las frutas, los ruidos o el

ambiente, me sentía como si hubiera vuelto a la Isla. Entonces preparé el viaje

aprovechando que una agencia organizaba con un grupo una visita. Pude entrar

con pasaporte español, aunque con un visado diferente. Hice el recorrido de

todo exiliado que regresa treinta y tantos años después. Es decir, nuestros

sitios en Varadero, en Cárdenas, lo que quedaba de la fábrica en esta localidad

matancera, La Habana, e incluimos Santiago de Cuba. Luego, tres o cuatro años

después, volví con mis dos hijos y dos de mis hermanas. Fue nuevamente un viaje

familiar, de vuelta a las raíces. Luego he conocido, ya con menos resonancias

del pasado otras partes de la isla como Pinar del Río y Trinidad.

Y he conocido a

personas vinculadas a la música y al arte que me han ayudado a conocer más a

Cuba, ya no solo la del pasado, y a sentirla más cercana en mi presente.

Aunque mi padre

no quiso volver nunca se alegró de que nosotros lo hiciéramos. Mis raíces están

en Cuba y no se puede pensar un país, entender la realidad de todo un pueblo,

sin ver con tus propios ojos lo que se vive a diario allí. Yo siempre pongo el

ejemplo de los exiliados republicanos del franquismo, quienes se pasaron fuera

de la Península casi cuatro décadas. Cuando llegó la democracia volvieron a un

país del que desconocían todo porque, entre tanto, las cosas habían ido

cambiando, a pesar de todo. En el caso de Cuba es igual. ¿De qué Cuba del

futuro se puede hablar si no conoces la de hoy?

Supongo que

el enorme y muy bien documentado libro que has publicado sobre la familia

Arechabala es casi un deber de memoria familiar, pero también de compromiso con

toda una nación.

Es exactamente

eso. El libro tiene 375 páginas y lo publiqué en la editorial Doce Calle con

Antonio Santamaría García, doctor en Geografía e Historia de la Universidad

Complutense, como coautor. Yo estudié Filosofía y Letras, en la rama de la

Psicología, además de ser Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense,

pero no estudié Economía propiamente dicho. De modo que, para entender el

proceso de la empresa Arechabala en Cuba, situándola en contextos económicos,

sociales y políticos más amplios, la ayuda de un especialista como el Dr.

Santamaría fue crucial. Por otra parte, el diseño del libro corrió a cargo de

Inés Atienza Arechabala, mi hija, diseñadora gráfica de profesión quien lo

supervisó y diseñó contribuyendo a su solidez.

El libro posee

una abundante cantidad de imágenes y documentos de época, recortes de diarios y

revistas, publicidades de los productos Arechabala, datos, citas y

bibliografías. Es un libro muy completo que describe la evolución de una

auténtica empresa cubana que apostó por lo nacional, más que por la imagen

internacional.

De ese libro que

me ha dado mucha satisfacción, ha salido la exposición “Hacer país”, en la que

Cristina Vives e Inés Atienza Arechabala como curadoras invitaron a seis

artistas cubanos que viven dentro y fuera de la isla (Alexandre Arrechea,

Alejandro Campins, Ariamna Contino, José A. Figueroa, Alex Hernández y Yanelis

Mora) a apropiarse visualmente del patrimonio material, espiritual y documental

de los Arechabala e interpretarlo según sus propias referencias artísticas. La

exposición, un proyecto del Estudio Figueroa Vives, comenzó en marzo de 2025 y

se prolongará en La Habana hasta septiembre en Estudio 50, un precioso espacio

que era una antigua fábrica de espejos.

Madrid, primavera

de 2025

Comentarios

Publicar un comentario