¡La Tercera Guerra Mundial hubiera podido empezar en nuestras propias narices y nosotras en la Luna! - Entrevista a Mirtha Caraballo

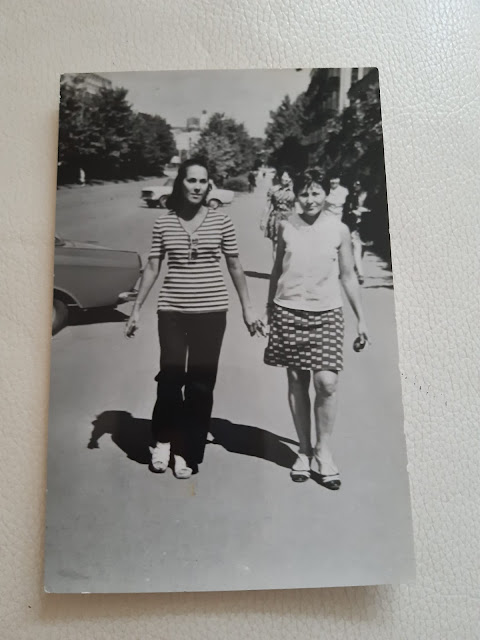

Les dejo mi entrevista a la amiga Mirtha Caraballo Ruiz, de vida azarosa y voluntad de hierro.

Enlace directo a Cubanet: Entrevista a Mirtha Caraballo Ruiz / William Navarrete

Mirtha vivió los

últimos 15 años de la República cubana, los 5 primeros del castrismo, 10 más en

Ucrania (entonces parte de la Unión Soviética), 6 de manera itinerante en

Polonia y 44 en Francia en donde aún reside, entre París, Grenoble y la ciudad

de Saint-Etienne, región del Ródano, donde se encuentra actualmente.

Nos conocimos en abril

de 2001 cuando presenté el 21 de ese mes uno de mis libros en francés sobre la

música cubana en la gran FNAC de la ciudad en donde ya estaba instalada. Mirtha

había fundado una asociación cultural que organizaba los Ateliers Cubains

(Talleres cubanos), un evento originalmente creado por el bailarín cubano

establecido en Ginebra Víctor Hugo de la Torre, incorporado poco después a las

actividades de la asociación con miras a reunir a músicos, escritores y

artistas de origen cubano que vivían fuera de la Isla. Ese año me habían

invitado para que hablara de uno de mis primeros libros escritos en francés. Mirtha

me recibió en su casa, en el pueblo de Saint-Just-Saint-Rembert. Cuando entre

visitas y presentaciones me contó algunos episodios de su vida llena de

peripecias entre Cuba, la Unión Soviética, Polonia y Francia, le dije que tenía

el deber de darles forma de relato y de publicar el libro.

Un año después

vino a visitarme a París y me extendió el manuscrito de sus memorias que había

redactado originalmente en su lengua materna. Empecé a hojearlo y recuerdo que

le dije (porque nos habíamos convertido en amigos y podía permitírmelo sabiendo

que no se ofendería): “Esto es todo menos español”. Entre el ruso, el polaco y

el francés, Mirtha había mezclado giros y términos, de manera que era una tarea

titánica darle forma a aquel relato en castellano. Fue entonces que le sugerí

que lo redactara en francés, lengua que domina a la perfección, y así lo hizo. J’ai

fait mon chemin [Tracé mi propio camino], su relato de vivencias, finalmente

escrito en francés, fue publicado en 2002 por las ediciones parisinas

L’Harmattan y lo presentamos un 14 de octubre de 2002 en la Maison de

l’Amérique Latine de París. Creo que es un libro que merece la pena que sea

traducido y publicado en español entre muchas razones porque las vivencias que

Mirtha nos cuenta no son las que usualmente han vivido otros coterráneos llegados

al exilio.

Será mejor que de

forma resumida y con aspectos que en esa ocasión no abordó en el libro, sea

ella quien nos lo cuente.

- Cuéntanos de

tus orígenes, tus padres, abuelos y recuerdos familiares

Mi padre, Víctor

Caraballo Ruiz, era originario de Holguín. Había sido enfermero y en la década

de 1940 estuvo en el ejército de Batista. Sus padres, Manuel Caraballo y Ana

Zayas, también eran holguineros, y de ellos solo conocí a Manuel porque mi

abuela falleció sin que yo la conociera. En algún momento de sus vidas mi padre

acompañó a su hermana a Camagüey para la petición de manos de ésta y resultó

que en ese momento conoció a mi madre, que era la hermana de su futuro

cuñado.

Fue así que mi

padre se encontró por primera vez con Lidia Esther Ruiz Bello, quien iba a ser

mi madre, natural de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Lidia era la hija

de Sebastiana Bello Rodríguez, una criolla cubana cuyo padre, Hipólito Bello, era

un rico colono camagüeyano. Mi abuelo materno y futuro esposo de Sebastiana, Aurelio

Ruiz Ruiz, era un descendiente de un chino cantonés llamado Crispín Ruiz, quien

había sido uno de los tantos coolies que llegaron a Cuba a partir de 1848 engañados,

porque como no sabían leer ni escribir el español, firmaron contratos de

trabajo que los convirtieron prácticamente en mano de obra esclava. Y como

esclavo Crispín conoció a mi bisabuela Sofía Ruiz y, el hijo de ambos, Aurelio,

mi abuelo materno, llegó a ser alférez y teniente de infantería del Ejército

Libertador cubano durante la guerra de independencia de fines del siglo XIX.

Aurelio estudió al instaurarse la República y se convirtió en agente del Banco

Nacional y también integró la gobernación provincial de Camagüey. Mis abuelos

Aurelio y Sebastiana tuvieron 13 hijos, tal vez para vengarse de los padres de

ella que no aceptaron al yerno por no provenir de la misma clase social que mi

abuela.

¿Dónde naciste

y qué recuerdos tienes de tu infancia?

Nací en 1944 en

Marianao, al oeste de La Habana, en la antigua calle Maceo (la 118 actual) en

una casona colonial inmensa que tenía 11 cuartos para alojar a la numerosa

prole de los Ruiz Bello y que a mí me recordaba los vagones de un tren porque

las piezas se seguían unas a otras a todo lo largo de un pasillo sin fin. Esa

casa, que era mitad de madera, mitad de mampostería, se derrumbó cuando yo

tenía 7 años porque un ciclón arrancó de cuajo la palma real que teníamos y al

caerle encima al techo de la cocina desestabilizó sus cimientos y, por efecto

de dominó, terminó por afectar toda su estructura. La hecatombe del ciclón

marcó un cambio drástico en nuestras vidas porque nos mudamos a unas pocas

manzanas, a una casita que estaba cerca de la línea del tren del central

azucarero Toledo y, después, tras el divorcio de mis padres en 1955, justo en

el momento en que nació mi hermana Maritza, nos fuimos a un cuartico en el

mismo Marianao, porque mi madre no quería alejarse de mi abuela Sebastiana que

había quedado viuda tras la muerte de su esposo en 1946.

Tengo recuerdos

muy vívidos de mi infancia en Marianao. Con tanta familia no faltaban los

primos y las primas para jugar. Imagínate que todavía recuerdo cuando empezaron

las elecciones en 1948 en las que salió electo Carlos Prío Socarrás, y me

encaramaba con mis primas en las verjas de las ventanas de casa para cantar

aquello de: “Prío, Prío, Prío, Prío / Prío Prío Socarrás / ya ha llegado su

Gobierno / y hay que ver cómo saldrá”.

¿Y tu

escolaridad?

En la Escuela

Pública 25 de Marianao toda la primaria. Y también empecé el bachillerato en

ese mismo barrio, pero en eso triunfó la revolución y todos los planes

escolares se vieron afectados. El caso es que me inscribí en una academia de

lenguas, en El Vedado, llamada Abraham Lincoln, para estudiar francés y ruso. En

ese periodo también hice prácticas en el ICAP (Instituto Cubano de Amistad con

los Pueblos).

¿Una

premonición?

Llamémosla así,

porque en realidad en ese momento, en 1960, todavía no se sabía que aquel

movimiento insurreccional contra Batista terminaría bajo la égida soviética. Aunque

no es menos cierto que sí ponían cosas rusas en la televisión y tal vez por eso

me fijé por primera vez en aquella lengua. Empecé a estudiar ruso, simplemente,

porque me atraía del mismo modo que el francés.

Estando en la

Lincoln otorgaron unas becas para estudiar con más profundidad el ruso en el

recién creado Instituto de Lenguas Pablo Lafargue, en Miramar. Entonces la

directora de la Lincoln me recomendó y me aprobaron. La escuela estaba repartida

en casas fabulosas que habían pertenecido a la burguesía cubana y en las que

aún se conservaban sus muebles, objetos e, incluso, en la que me tocó vivir, en

la calle 16 entre 1ra y 3ra, el piano de cola fabuloso que nunca supimos a

quién había pertenecido. Mi primera profesora se llamaba Alexandra Dimitrievna,

una mujer muy pedagoga y maternal. Estudié dos años y medio, hasta 1963, en que

me gradué de intérprete y guía de ruso.

¿Cómo fueron

esos años?

Caóticos.

Imagínate que en 1962 nos mandaron a diez muchachitas de mí misma a recoger

café a la Sierra de Cristal, en Holguín, en las inmediaciones de Mayarí Arriba.

Estuve durmiendo en una hamaca 8 meses, alimentándome como todas con plátanos

que llaman “burros”, porque era lo único que había. El colmo fue que la

responsable, una profesora de la Pablo Lafargue, se fue y nos dejó solas en

aquel sitio que era cualquier cosa menos un campamento, sin teléfono ni

comunicación con el exterior. La única persona que venía a vernos era un viejito

haitiano campesino que vivía por allí y nos llevaba frutas y alguna que otra

cosa. Solo hablaba creole. Imagínate que un día vimos una gallina, le caímos

atrás, la despescuezamos, desplumamos en seco y nos la comimos como si fuera

caviar.

Este episodio de

mi vida lo conté en mi libro, pues fuimos testigos de algo impresionante. Una

noche oímos un ruido estremecedor que venía de cuesta abajo y cuando nos

acercamos al sitio de donde provenía el estruendo, descubrimos enormes camiones

que transportaban cohetes apenas cubiertos. Eran los misiles soviéticos que

escondían a poca distancia de nuestro campamento en que vivíamos ajenas a todo

lo que estaba sucediendo, a la existencia de aquellos cohetes y a la enorme

crisis que estaba viviendo en país y el mundo en ese momento por la amenaza

bélica. ¡La Tercera Guerra Mundial hubiera podido empezar en nuestras propias

narices y nosotras en la Luna!

¿Qué pasó

entonces?

Pasó que por fin apareció

la responsable y, como consecuencia de todo esto, nos cambiaron para otro

campamento en la zona de Baracoa, también dedicado a lo mismo, es decir, a la

recogida de café.

Al cabo de cierto

tiempo, aterrorizadas de estar allí, sin dirección ni nadie que nos atendiera, decidimos

irnos. Bajamos hasta la carretera después de caminar durante horas por montes

espesos hasta que un carro de rusos nos recogió y nos llevó hasta Santiago de

Cuba, desde donde conseguimos un transporte para llegar a La Habana. Lo

increíble fue que cuando nos presentamos en la escuela nadie nos recriminó ni

se mostró alarmado por nuestra fuga. Era como si se hubieran olvidado

completamente de nosotras. Por eso es que te digo que toda aquella etapa me

parece, vista desde la perspectiva actual, como algo completamente caótico e

improvisado.

Te gradúas y

empiezas a trabajar supongo…

En efecto. Me

gradué y comencé a trabajar como traductora e intérprete en 1964 en el

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos que quedaba en la calle P y Humboldt.

El trabajo de oficina era el más aburrido del mundo, de modo que pedía que me

dejaran fungir como intérprete de los soviéticos que venían para asesorar a los

cubanos en la construcción de centrales hidroeléctricas. Entonces me montaba en

un jeep con los rusos y visitábamos las obras que se estaban construyendo en

este ámbito. En medio de este ambiente, rodeada de rusos, fue que conocí por

pura casualidad a un militar soviético, Víctor Ivánovich, quien era tanquista y

había llegado a Cuba en misión, aunque siempre permanecía vestido de civil. Yo

estaba en una parada de guaguas hablando ruso con una amiga y él se acercó a

nosotros preguntándome dónde quedaba el parque Almendares.

Tu futuro

esposo, ¿no?

¡Mi futuro

esposo! Me convertí en poco tiempo en la primera cubana en casarse con un

oficial soviético. Eso sucedió un 20 de enero de 1965. Nos casamos en la embajada

soviética en La Habana. Víctor tuvo que pedir no sé cuántos permisos al

Ejército y al gobierno de Moscú, y en mi caso dijeron que no necesitaba

ninguno. El caso fue que, una vez casados, nos fuimos a vivir a una

urbanización llamada Naroka, en la zona entre Managua y Santiago de las Vegas, en

las afueras de capital, en donde vivían los técnicos, asesores y militares

soviéticos en misión. Allí estuve con él hasta el 4 de septiembre de 1965 en

que su misión en la Isla terminó y salimos en barco rumbo a la antigua Unión

Soviética.

¿Qué impresión

te causó tu llegada la Unión Soviética?

Inolvidablemente

deprimente. Salimos de La Habana en un barco llamado Maria Ulianova, que

era el nombre de la esposa de Lenin. Vivimos en altamar los efectos del paso

del ciclón Betsy entre las Bahamas y la Florida, el más terrible de aquel año.

Fue tanto el tambaleo del barco que durante días solo pude tomar líquidos con

absorbentes.

Después de un

viaje de 16 días desembarcamos en San Petersburgo, que antes se llamaba

Leningrado. En el muelle esperaban las mamushkas rusas, que venían a reencontrarse

con sus hijos que estaban en Cuba. Llevaban pañuelos de flores en la cabeza y

esas cosas rusas típicas y sus caras eran de una tristeza infinita. Todo

acompañado por una banda que tocaba himnos patrióticos bajo la neblina, el frío

y la grisura. Cuando vi todo aquello desde la borda me dije: “¿Y esto qué cosa

es?”. ¡Juro que no quería desembarcar!

En ese justo

instante empezaron mis problemas en la Unión Soviética, que nunca se

resolvieron durante los 10 años que viví en Ucrania.

¿A qué

problemas te refieres?

Burocráticos. Por

ejemplo, en Leningrado ningún hotel permitía que nos alojáramos porque yo era

considerada extranjera y con pasaporte de otro país había que pagarlo todo en

dólares, sin importar que mi esposo fuera un militar soviético. ¡Hablo de 1965

ya! Un hotelero, desolado al no poder darnos una habitación, sugirió a mi

esposo que contactara el Estado Mayor. Víctor lo hizo y alguien de aquella

instancia le indicó que podíamos pernoctar en un cuartel, durmiendo en literas,

en un dormitorio colectivo, con otros militares que no pararon de roncar en toda

la noche cada uno con decibeles y tonos diferentes. Pero eso no fue lo peor,

sino que al levantarme a la mañana siguiente tenía los ojos pegados porque la

colchoneta estaba cundida de chinches que me habían picado los párpados.

Recuerdo que mi esposo, al levantar un listón del suelo, descubrió la guarida

de miles de chinches. Con los ojos hinchados y casi cerrados recorrimos el río Neva,

y él me decía: “¡Mira qué belleza el Palacio de Invierno de los zares!”, y yo

no me atrevía a decirle que lo veía todo nublado por culpa del ataque de

chinches que había sufrido aquella noche.

De Leningrado

viajamos a Moscú, en donde tampoco nos alojaban en sitio alguno. Mi impresión

de la capital rusa fue que era un gran koljoz, fea, sin otro atractivo que la

Plaza Roja, el Gun o gran mercado y los cuatro edificios alrededor. Lo más

decepcionante del mundo. Nada que ver con las imágenes proyectadas durante los

grandes desfiles soviéticos que dan la impresión de una plaza desmesurada

cuando en realidad es de tamaño insignificante. Hice una cola espantosa para

ver a Lenin embalsamado y cuando llegamos, que vi sus manos amarillentas y la cara

cerosa me dio pavor. Apresuré el paso, loca por salir de aquel laberinto de

pasillos en el Kremlin.

Al día siguiente

fue que llegamos a Kiev, en donde nos recibió mi medio-hermano Arturo Caraballo,

hijo de mi padre con su segunda esposa, quien estaba estudiante Radio

Electrónica en la Universidad de la capital ucraniana. Fue él quien nos dio

cobijo en su albergue.

¿Viviste

entonces toda tu etapa rusa en Ucrania?

Los 10 años, de

1965 hasta 1975 en que, al fin, pude escaparme rumbo a Polonia. Déjame decirte

que Ucrania es una tierra bella. Sus edificios, sus campos y su gente son

maravillosos. El suelo es muy rico y fértil. Por eso Putin quiere anexarse este

territorio.

Durante el primer

tiempo vivimos en casa de mis suegros, en una aldea cerca de Zaporijia, al

sudeste de Kiev y a orillas del Dniéper. Los padres de Víctor tenían una casita

de esas que se ven en las películas rusas y yo me hubiera quedado allí, pero mi

esposo era militar y tenía que ir a donde lo enviaran. Alguien le sugirió que

para que yo pudiera estudiar y ocuparme lo mejor posible que aceptara un puesto

en Járkov, uno de los principales centros educativos, culturales e industriales

de Ucrania, y para allí fuimos.

En Járkov me

inscribí en la Universidad en 1966 y estudié 5 años de filología francesa. Como

extranjera no podía alejarme más de 7 km de mi domicilio sin la autorización,

primero de mi esposo y, luego, de las autoridades. Y cuando ya tenía estas dos

autorizaciones me obligaban a reportarme cada día en el sitio en el que me

encontrara, poco importa si era dentro de la misma Ucrania, con tal de que no

distara más de 7 km de nuestro lugar de residencia. Los derechos como

extranjera y como mujer eran mínimos. Por eso me da tremenda risa ver a las

mujeres cuando protestan hoy por la más mínima cosa referente al tema. ¡Si

hubieran tenido que vivir lo que viví yo, estarían hoy de lo más felices!

¿Qué pasó

después de que te graduaste por segunda vez?

Mi hijo Serguéi

nació en 1968, estando yo en el segundo año de estudios de mi carrera. Mi hijo

hoy día está en el frente, en la guerra de Ucrania, y un nieto también. De más

está ahondar en mi día a día, conectada constantemente a las noticias y

durmiendo con el sobresalto de que, de un momento a otro, puedo recibir una

noticia fatal. Esas cosas ni se explican a los que no las han vivido.

Pero volviendo al

tema de mi vida en Ucrania, cuando terminé mis estudios trabajé en el Instituto

Nacional de Recursos Metalúrgicos. Traducía planos, recibía a los ingenieros

cubanos que venían por razones profesionales y que no hablaban ruso. Allí

permanecí hasta 1975.

¿Volviste a

Cuba en ese tiempo?

Solo una vez, en

1971 con mi hijo de 2 años, para que conociera a su abuela y para volver a ver

a mis hermanas y familiares. Lo que me encontré en Cuba fue desolador. Estuve 5

meses, entre el 5 de julio y el 7 de noviembre. Todo era por la libreta de

abastecimiento, y como yo no residía en la Isla no tenía derecho a inscribirme.

La situación del país se había deteriorado tanto que no lo reconocí pues

acababan de pasar por el descalabro de la zafra de los Diez Millones de

toneladas de caña de azúcar que nunca

pudieron cumplir. Además, las relaciones con la Unión Soviética no estaban en

su mejor momento y había mucha tirantez entre La Habana y Moscú. Recuerdo que

para poder darle leche a Serguéi tuve que cambiar unos zapaticos de niño que

traía por unas bolsas de leche en polvo.

La relación con

mi marido se había deteriorado mucho. Como auténtico militar comunista para él

todo mi mundo, el francés, la música, el arte y mis sueños, eran cosas frívolas

sin trascendencia ni importancia. Recuerdo que una vez traje una guitarra con

la ilusión de tocarle y cantarle canciones cubanas a mi hijo y él me dijo que

me daba 12 horas para que desapareciera aquel instrumento de nuestra casa porque

no quería que su hijo se convirtiera en un hippie. Hoy en día, él sigue

viviendo en Ucrania y se ha vuelto más religioso que nadie, y nuestro hijo se

ha ido al frente para defender su país de las garras rusas.

Yo hubiera podido

quedarme en Cuba en aquel momento ya que a él le importaba un bledo que

volviera o no, pero en aquellas condiciones, como paria en mi propio país, sin

condiciones y con un niño pequeño, no me quedó otra alternativa que regresar a

la Unión Soviética, y eso fue lo que hice.

¿Cuándo logras

abandonar la Unión Soviética?

Ya estaba

divorciada de Víctor cuando conocí, un 7 de agosto de 1974, a Carol, un polaco

cuya madre era ucraniana y su padre polaco, y que vivía en Lodz, Polonia. Carol

había venido a Ucrania a conocer a sus abuelos, y nos vimos por primera vez el

día antes de su regreso a su país. En esas 24 horas fue él quien me abrió los

ojos y me hizo entender el horror que se vivía a diario en la Unión Soviética y

la gran diferencia con respecto a Polonia. Hasta ese momento mis únicas

experiencias del mundo habían sido Cuba que había dejado con 21 años y la Unión

Soviética en la que llevaba 10. Comenzó entonces un idilio epistolar, como yo

le llamo, y nos escribimos 164 cartas que aún conservamos. Carol estaba

dispuesto a sacarme de Ucrania, pero tenía que dejar a mi hijo atrás, porque el

padre nunca me iba a autorizar su salida. Incluso, me puso una demanda cuando

quise permutar la casa por dos habitaciones independientes alegando que lo que

yo estaba buscando era irme a Estados Unidos. Al final, Víctor logró quitarme al

niño porque como extranjera en la Unión Soviética yo no tenía derecho ni

siquiera a un abogado.

Empezaron

entonces las trabas porque hacía un año que había enviado mi pasaporte al

consulado cubano en Moscú para renovarlo y lo habían retenido sin decirme la

razón. En esa época los cubanos podíamos viajar por toda Europa sin visa

porque, evidentemente, ninguno podía salir de Cuba de otra manera que

definitivamente o, como yo, por razones muy personales. A sabiendas de que mi

pasaporte representaba mi carta de libertad, Carol insistió mucho para que lo

recuperara. Incluso se brindó para regresar a la Unión Soviética y acompañarme

al consulado cubano a buscarlo. Allí me dijeron que había sido el propio Víctor

quien les había escrito pidiendo que retuvieran mi pasaporte, aunque ya estuviéramos

divorciados. Por suerte para mí, nunca llegaron a otorgarme la nacionalidad

rusa, que yo había pedido, cansada de no tener tampoco derechos en el país en

que vivía. Pero al parecer a los rusos no les interesó dármela y hoy lo

agradezco infinitamente.

Y llegas a

Polonia…

Llego a Polonia

un 30 de junio de 1975, dejando a un hijo que iba a cumplir 8 años, y sin otra

opción que largarme porque mi situación en Ucrania se había convertido en un

auténtico calvario. O me salvaba yo y trataba de recuperar después a mi hijo, o

tal vez no estuviera haciéndote el cuento.

Al final tuve que

esperar 10 largos años para recuperar a mi hijo, después de escribirle a Ronald

Reagan, Margaret Thatcher, François Mitterrand, Willy Brandt y al mismísimo

Gorbachov, siendo este último el único que tomó cartas en el asunto e

intercedió para solucionar el problema y que autorizaran a Serguéi a salir de

la Unión Soviética cuando yo ya vivía en París. Claro, le dieron un mes de

autorización con la condición de que regresara a Ucrania pues de lo contrario echarían

entonces al padre del trabajo.

Por otra parte, para

vengarse de mi decisión de irme de Ucrania, el padre de mi hijo denunció al

consulado cubano en Varsovia mi situación, de modo que dicho consulado nunca me

concedió el permiso para residir en Polonia, algo necesario para que las

autoridades polacas me dieran, a su vez, la autorización de quedarme legalmente

en ese país. Incluso casada ya con Carol en ese mismo año de 1975 no podía

residir más de tres meses en Lodz, de modo que daba viajes constantemente a

París, a donde por suerte sí podía ir gracias a amigos que me acogían y al

hecho de que desde 1945 y hasta la llegada de François Mitterrand al poder los

cubanos podíamos viajar a Francia sin necesidad de visa, ya que la República de

Cuba había ayudado mucho a la Francia libre durante la Segunda Guerra mundial

con recursos y alimentos. Y así mismo, textualmente, me lo comunicaron las

propias autoridades diplomáticas francesas en su consulado en Varsovia, a donde

había ido a pedir visa creyendo que la necesitaba.

Estuve 6 años de

mi vida viajando en trenes desde Polonia a París, para tener el derecho de

regresar a Polonia, y desde Varsovia a Járkov, en Ucrania, para ver a mi hijo. En

la frontera entre Polonia y la Unión Soviética, en Kursk, bajaban a todos los

polacos del llamado “tren de la amistad” y los desnudaban si encontraban algo

sospechoso. Lo hacían para cerciorarse de que no traían ropas para revender a

los rusos y, en la dirección contraria, que no llevaban oro para revenderlo en

Polonia. Recuerdo que siempre atravesaba esta frontera sobrecogida, con miedo a

que me revisaran a mí también, pero por una vez en la vida me salvaba el hecho

de ser extranjera.

Cuando con el

pasaporte cubano no pude seguir viajando libremente a Francia fue que decidí

inscribirme en La Sorbonne, en 1981, para poder tener una visa de estudiante

que me permitiera seguir entrando y saliendo.

¿Viviste los

acontecimientos de la revolución polaca de Solidarnosc contra Jaruzelski?

El comunismo en

Polonia nunca fue como en la Unión Soviética y en otros países. De los polacos

los soviéticos desconfiaban y de ellos siempre se decía que eran como el

rábano, es decir, rojos por fuera (o sea, en apariencia) pero blancos por

dentro (o sea, anticomunistas en lo más profundo).

Jaruzelski declaró

el estado de guerra en Polonia el 13 de diciembre de 1981 y bloqueó todo

contacto del exterior en los dos sentidos. Yo estaba en París y Carol

permanecía todavía en Lodz. Por eso yo no tenía ninguna noticia de lo que

estaba pasando. Así estuvimos dos meses. Fue a partir de este momento que

empleé todas mis energías en sacarlo definitivamente de Polonia y lo logré en

1982.

Finalmente

encuentras estabilidad en Francia…

Lógico, pues de

todos los países en que había vivido durante toda mi vida Francia era el único

verdaderamente democrático. Y me salvó la vida y se lo agradezco eternamente. Mi

hija Susanne, nació en París en 1984 y Carol y yo nos hicimos ciudadanos

franceses en 1986. Poco a poco mi esposo fue prosperando y llegó a ser

presidente de una gran empresa en la región de Grenoble hasta que nos mudamos

en la década de 1990 a la zona del Ródano en donde vivimos actualmente.

¿Mantuviste

contacto con el mundo cubano?

En 1996, en pleno

Periodo Especial, y después de 25 años sin volver, regresé a La Habana para ver

a mi madre ya muy mayor y a mi hermana Maritza. Una amiga me sugirió que fuera

porque el estado económico del país era desastroso y ellos estaban en la

miseria absoluta. Pasé allí 15 días de angustias pues viajé con mi hija Susanne

que tenía 12 años y estuvimos dos semanas comiendo lo mismo: una pierna de

jamón de cerdo que mi hermana consiguió viajando a Pinar del Río. Eso, y coles

que un camión traía de pronto, ¡como si a los cubanos les gustara tanto ese

vegetal!

Para colmos, mi

familia se había mudado a Pogolotti, un barrio muy marginal, en donde las

condiciones de vida me parecieron surrealistas. Las tupiciones del baño al

parecer no tenían remedio de modo que estuvimos yo y mi hija bañándonos 15 días

con cubo y un jarro en el patio de la casa. Ni muerta entraba yo a aquel baño.

Mi hermana me decía que los vecinos nos iban a ver desnudas, y yo le respondía

que prefería que nos viera desnudas el país entero antes que entrar a aquel

baño lleno de salideros y tupiciones.

Durante aquella

estancia viví situaciones muy absurdas. Entré un 7 de marzo y en el aeropuerto

pusieron un cuño como si yo hubiera entrado el 3 de ese mismo mes. Lo habían

hecho adrede para acusarme de haber entrado fuera de visa y sacarme dinero. En

las oficinas de Inmigración tuve que cantarles las cuarenta y me puse tan

violenta que creo que, al final, me dejaron por incorregible. Yo les mostraba

mi boleto de entrada al país y les decía que solamente convertida en espíritu

hubiera podido entrar antes de la fecha anunciada en mi billete. Y ellos,

durante tres horas, propuestos a sacarme los 1000 dólares que decían costaba la

enmienda. Hasta que se dieron por vencidos y no les quedó otra que arreglarme

el problema, pero no me dio la gana de dejarme estafar.

En otra ocasión

no me dejaron entrar con mi hermana al hotel Nacional porque ella era cubana. El

policía o el individuo que con tanto desdén la rechazaba a ella (y que supongo

que hoy debe vivir en Miami) nos mandó de vuelta a casa y yo me di el gusto de

mostrarle mis tarjetas Visa y de decirle que ni en sueño el sabría nunca lo que

representaba la libertad de vivir en la democracia en donde con el dinero de tu

propio esfuerzo eres libre de ir al hotel que desees sin importar tu

nacionalidad.

¡Hasta el carro

con chofer que alquilé para pasar un día en Varadero se rompió por el camino y

estuvimos horas bajo el sol esperando a que lo arreglaran! ¡No me quiero

acordar de aquel viaje tan terrible como el de 1971!

Poco después

te conocí en el marco de los famosos Ateliers Cubains de Saint-Etienne…

En efecto, pues a

partir de 1990 empezaron a salir más cubanos de Cuba y hasta esa zona de

Francia habían llegado algunos, entre ellos Alberto Hechavarría Rodríguez, que

había sido bailarín en la isla y que tuvo la idea de crear aquellos eventos y yo

la de fundar una asociación llamada Sol y Son para acoger aquellos talleres

culturales relacionados con la historia y las artes cubanas. Queríamos enseñar

otra cosa de nuestra cultura que no fuera solo salsa, bailoteo y comedera.

Aquellos Ateliers tuvieron mucho éxito y la Alcaldía y el gobierno municipal nos

apoyó y subvencionó las actividades, de modo que pudimos montar exposiciones,

hacer conciertos e invitar a escritores como a ti cuando viniste a presentar tu

libro en 2001 durante uno de aquellos Ateliers.

¿Y hoy en día?

Sigo viviendo en

Saint-Etienne con Carol, ya retirados y octogenarios. Mi hija Susanne vive en

Kenia (después de haber vivido en Suecia y en Inglaterra) con su esposo y sus

dos hijos. Mi hija tiene sangre china y cubana por mí, polaca y ucraniana por

su padre, y sus hijos la tienen africana por el padre de ellos. Y no sabes cómo

me alegro de toda esa mezcla que es el único antídoto contra el racismo, el

odio y la intolerancia. En cuanto a mi hijo Serguéi después de haber vivido un

tiempo en Francia en donde ya tenía su propio negocio regresó a Ucrania y se

alistó en el ejército. Hoy en día combate en el frente junto a uno de mis

nietos.

Mi vida ha sido

un rosario de separaciones y reencuentros, de situaciones surrealistas y

sobresaltos, de enredos burocráticos que son la consecuencia de haber vivido

del lado oscuro de la cortina de hierro. Debo tener muy buena genética entre

aquel chino esclavo y todo lo demás porque no solo sobreviví sino que sigo en

pie afrontando los embates de la Historia. Con mi libro Tracé mi propio

camino, al parecer, no terminé de contarlo todo.

París/Saint-Etienne, mayo de 2025.

Comentarios

Publicar un comentario